Digital Arts News Watch

2016/04/25

サイバー攻撃

セキュリティ全般

i-FILTER

m-FILTER

ランサムウェアによる被害が国内で拡大中

英語圏の国々を中心として数年前から猛威を振るってきた「ランサムウェア」の被害が、いま日本国内でも急速に拡大しています。この悪質なサイバー脅威は、他のマルウェアとは少し異なった性質をもっているので、その違いを確認しておきましょう。

ランサムウェアは、被害者から直接的に金をゆすり取ることを目的として設計されたマルウェアです。感染先の端末のデータを暗号化し、そのデータの復号キーと引き替えに身代金(=ランサム)を要求するのが一般的な手口です。つまり攻撃者たちは、「暗号化されたデータを元に戻したければ、我々の指定した方法で金を支払え」と恐喝するのです。

たとえ身代金を支払ったとしても、無事に復号できるとは限らないのですが、それでも暗号化されたファイルをあきらめきれず、支払いに応じてしまう被害者が後を絶ちません。昨年、米国で大きな話題となった悪名高いランサムウェアのひとつ「CryptoWall」は、2015年だけで総額3億2500万ドル(約360億円)の被害を生んだと考えられています。

日本語でも恐喝を行う初のランサムウェア「BitCrypt」が2014年に確認されて以降、日本も徐々にランサムウェア攻撃の標的とされはじめていると警告されてきました。しかし、その脅威が国内の一般ユーザー層まで浸透してきたのは、2016年2月頃から急速に拡散した「Locky」の影響と言えるでしょう。

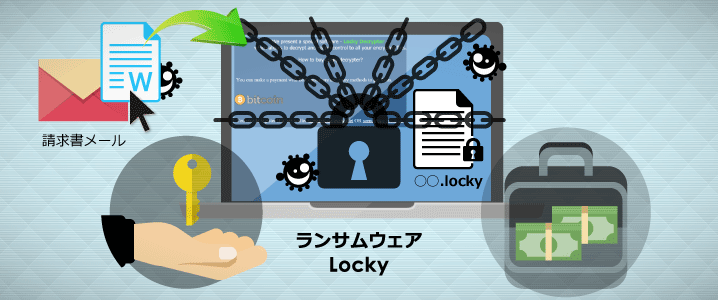

多言語に対応するLockyは、いま世界中の国々で大量に検出されているランサムウェアです。一般的な手口としては、まず「請求書」に見せかけたWordファイルの添付されたメールが被害者の元に送りつけられます。そのファイルを開くことにより、複数のマルウェアがダウンロードされ、最終的には端末内のファイルが次々と暗号化されます。その後、身代金の支払いを要求する文面が強制的に表示されます。

昨今のランサムウェアの傾向としては、企業や病院などの組織全体を狙った攻撃が増加していることや、そこで用いられる技術が複雑化していることなどが挙げられます。しかし現在でも大半のランサムウェアは、ばらまき型メールや標的型メールを利用した、従来どおりの手口で侵入を試みています。これらの被害を最小限に食い止めるため、普段からこまめなバックアップを取ることが重要であることは言うまでもありませんが、感染そのものを未然に防ぐには、やはり日常的に受信するメールの地道なセキュリティ対策が不可欠なのです。

<記事提供元:株式会社イード>

サイバー攻撃に対するセキュリティ対策には「i-FILTER」「m-FILTER」をおすすめします。

最近の記事

- 2023/10/02「i-フィルター」年齢に合わせたフィルタリング設定のご案内

- 2021/03/18大手3社のオンライン専用プランで、フィルタリングはどうなる?

- 2021/02/16i-フィルター担当者によるスマホ利用の「家庭ルール」ご紹介