Digital Arts News Watch

2017/08/24

サイバー攻撃

標的型攻撃

i-FILTER

m-FILTER

サイバー攻撃に対して備えるべき機能・組織・文書など、総務省が「防御モデル」として策定

官公庁や民間企業を標的とするサイバー攻撃は、標的型攻撃をはじめ巧妙化・複合化し続けています。攻撃対象も、衆議院・参議院、日本年金機構、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、日本原子力研究開発機構、厚生労働省など多岐にわたっており、日々緊張が高まっています。これに対し日本政府は、2013年度より「サイバー攻撃対策防御モデル・実践演習の実証実験」事業の一環として、サイバー攻撃への対応策を検討してきました。

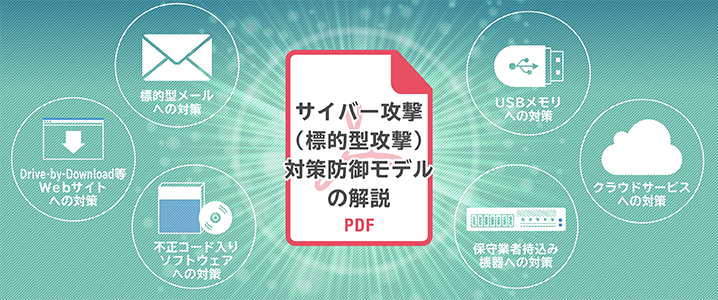

この取り組みの成果として、総務省は7月10日、「サイバー攻撃(標的型攻撃)対策防御モデルの解説」を公表しました。この解説は、標的型攻撃に対応する担当者・関係者を対象に策定されたもので、解説書および付録のPDFファイルが、総務省サイトよりダウンロード・閲覧可能です。

「防御モデル」とは、「官公庁・民間企業が具備することが推奨される機能群」のこと。具体的には、「標的型メール」「Drive-by-Download等のWebサイト」「不正コードを流入させたソフトウェア」「USBメモリ」「保守業者の持ち込んだ機器」「クラウドサービス」を攻撃経路とするサイバー攻撃(標的型攻撃)に対し、継続的に対応できるモデルとして提示されました。

モデルは、「人・組織対策」と「技術的対策」の2つの観点から構成されており、「人・組織対策」は、インシデントレスポンスの計画立案とその実行、「技術的対策」は、事前対策・検知・事後対策から成り立っています。「人・組織対策」としては、情報収集から始まり、関係部署との調整、CSIRT体制の設置、簡易的な演習、文書作成と定期レビュー、事象発生時の通報、初動対処の可否判断、調査分析、再発防止策の立案などのポイントがあげられています。「技術的対策」としては、アプリケーションの利用制限(ホワイトリスト化)、アプリケーションの最新状態への保持(セキュリティパッチの適用)、管理者権限の最小化、攻撃検知の分析観点、暫定対処と本格対処などのポイントがあげられています。

自組織の情報セキュリティ責任者から、LAN管理者・運用者、設計・開発担当者、外部の運用者、設計・開発者まで、標的型攻撃への対応方法について深く認知するための内容となっており、同解説書では「計画は大事。ただし、一気にやろうとしない」とも言及されています。堅実なステップを踏みつつ対策を導入することが、最終的には、課題解決への近道となるでしょう。

<記事提供元:株式会社イード>

サイバー攻撃に対するセキュリティ対策には「i-FILTER」Ver.10×「m-FILTER」Ver.5をおすすめします。

最近の記事

- 2023/10/02「i-フィルター」年齢に合わせたフィルタリング設定のご案内

- 2021/03/18大手3社のオンライン専用プランで、フィルタリングはどうなる?

- 2021/02/16i-フィルター担当者によるスマホ利用の「家庭ルール」ご紹介